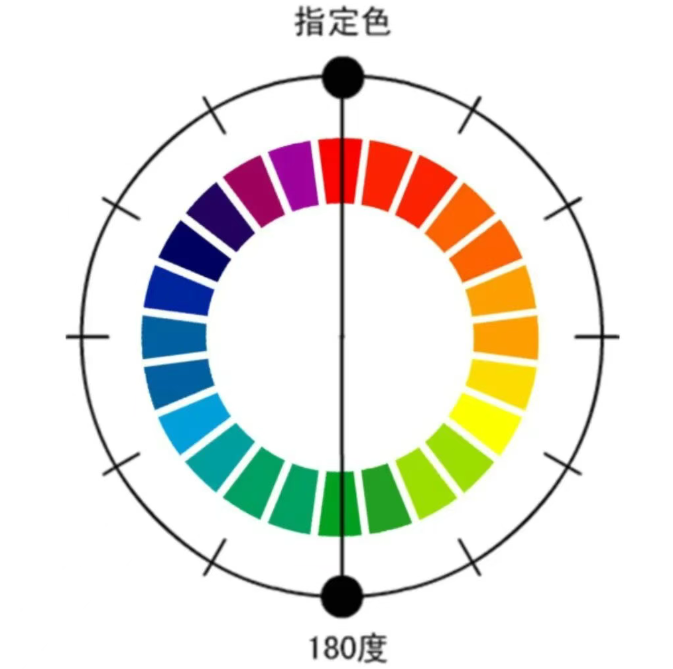

當兩種顏色在色相環上形成180°對峙,它們之間產生的不僅是色彩的最大張力,更是一種奇妙的視覺平衡——這便是互補色創造的色彩魔法。那么,什么是互補色呢?本文簡單介紹了互補色的色彩對比特點。

互補色的視覺機制與感知特性

生理學基礎與視覺現象

互補色的感知建立在人類視覺系統的對立加工機制上。視網膜中的雙極細胞和神經節細胞以對立方式組織:紅/綠、藍/黃通道相互抑制。當觀看紅色時,紅/綠通道中的紅色信號占主導,綠色信號被抑制;轉向綠色時,這種抑制關系反轉,產生強烈的對比感。這種生理機制解釋了為什么互補色組合能產生最大的色彩活力。

同時對比效應在互補色中表現得最為顯著。當互補色并置時,每種顏色都會強化對方的色彩屬性,灰色在紅色背景上會呈現明顯的綠色調。這種效應在色彩設計中既是挑戰也是機遇——巧妙運用可以增強色彩表現力,處理不當則會導致視覺疲勞。馬赫帶效應在互補色邊界尤為明顯,邊緣處會產生虛幻的亮度增強帶,這是側抑制機制在色彩邊界的作用結果。

色彩空間的極端定位

在CIE 1931色度圖中,互補色的坐標連線通過白點(等能點E),這是判斷色彩互補關系的數學依據。LAB色彩空間中,互補色的色相角差ΔH接近180°,但受色彩橢圓邊界影響,實際視覺互補往往需要微調。孟塞爾色彩系統通過色彩樹模型更直觀地展示了互補關系:兩種顏色在色相環上相對,且具有相同的明度和飽和度水平時,產生的互補效果最理想。

數字色彩系統中,互補色在RGB色環上呈現簡單的數學關系:每種顏色的RGB值與其補色相加等于255。但這種機械計算得到的互補色往往需要根據視覺感知進行調整,因為人眼對不同波長的敏感度不同。實際設計中,設計師通常基于視覺體驗而非數學計算來選擇最有效的互補色對。

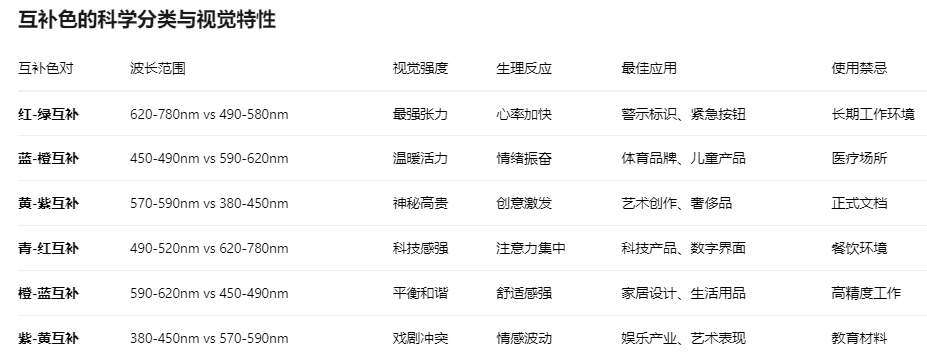

互補色的科學分類與視覺特性

互補色的平衡與控制策略

面積比例與視覺權重

互補色運用的核心在于面積控制。由于不同色相具有不同的視覺重量(黃色最輕,紫色最重),需要采用非對稱平衡策略。經典的面積比例公式為:明度較高的顏色占據較大面積,明度較低的顏色作為點綴。例如在黃紫互補中,黃色面積通常占70-80%,紫色占20-30%,才能達到視覺平衡。

視覺重心調節是另一關鍵技術。通過飽和度變化控制色彩的表現力:高飽和度互補色產生強烈沖擊,適合短暫吸引注意力;降低飽和度則創造優雅和諧,適合長期觀看。在UI設計中,主要操作按鈕使用高飽和互補色對,背景和次要元素使用低飽和變體,建立清晰的視覺層次。

分離與過渡技巧

邊緣緩沖是緩解互補色沖突的有效方法。在強烈對比的邊界處加入中性色(白、灰、黑)隔離帶,可將視覺刺激降低50%以上。色彩振蕩技術通過在互補色之間加入過渡色相,創造更柔和的色彩演進。例如在紅綠互補中加入橙黃色過渡,形成紅-橙-黃-綠的漸變序列。

明度調節是平衡互補色的另一重要手段。通過提高或降低一方明度,可以改變色彩的視覺重量。在藍橙互補中,將藍色明度提高至L=70,橙色保持在L=50,既保持了互補關系,又創造了空間層次感。

藝術與設計中的創新應用

歷史演進與風格突破

從梵高的《星夜》到馬蒂斯的剪紙藝術,互補色一直是藝術家表達情感的重要工具。后印象派畫家發現,并置的互補色可以在視網膜上混合,產生比物理混合更鮮艷的效果。這種視覺混合技巧在點彩派中達到頂峰,修拉通過精確的色點排列,讓互補色在觀看者眼中自然融合。

現代設計中,互補色的運用更加精細化。扁平化設計(Flat Design)使用高飽和互補色創造鮮明個性,而新擬態(Neumorphism)風格則通過微妙的互補色漸變模擬物理質感。數據可視化領域,互補色對幫助區分對立數據集,如收入/支出、增長/下降等二元關系。

品牌識別與營銷策略

國際品牌深諳互補色的記憶效應。聯邦快遞的紫橙商標(間隔150°,接近互補)創造了極高的品牌辨識度。研究表明,恰當使用的互補色組合使品牌記憶留存率提高40%以上。快餐行業普遍采用紅綠互補刺激食欲,科技品牌偏好藍橙互補傳達創新感。

跨文化營銷需要謹慎處理互補色的象征意義。在西方,紅綠互補象征圣誕節具有喜慶含義,但在某些亞洲地區可能產生不同的文化聯想。成功的全球品牌會針對不同市場調整互補色的飽和度和明度,保持核心關系的同時尊重文化差異。